В феврале минувшего, 2010 года, по возвращении из первой поездки в Италию, еще долгое время грандиозные фасады соборов в Орвьето и Сполето преследовали меня, обрушиваясь всей своей мощью, стОило только закрыть глаза. Готическая полосатая громада первого из них, испещренная по фасаду Библейскими барельефами, тяжко покачивалась в мозгу, как «перья страуса склоненные», грозя придавить меня в любой момент; в то время как изящный романский фасад Богородичного собора в Сполето, так и норовил пригвоздить меня своим шпилем, а ведущая к нему желтая лестница с широченными ступенями, предательски выскальзывала из-под ног в моих лихорадочно-прерывистых снах. Эта напасть закончилась и отступила только тогда, когда я описала оба собора в своих воспоминаниях о поездке: оба гигантских Duomo покинули наконец-то мои сны. В марте текущего, 2011 года таким же сверх-сильным, неотвязным воспоминанием, вот уже несколько дней преследующим меня после возвращения из Италии, стал грандиозный «собор», «Duomo» – работы переводчиком на Пятом международном конгрессе по психотерапии в г. Асколи Пичено. И вот теперь, по возвращении домой, я бегу от воспоминаний об обрушившемся на меня опыте ежедневного, многочасового синхронного перевода, как бедный обезумевший Евгений бежал от преследовавшего его ожившего Медного Всадника, неотвязно слыша за собой

|

«Как будто грома грохотанье – Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой. И, озарен луною бледной, Простерши руку в вышине, За ним несется Всадник Медный На звонко-скачущем коне; И во всю ночь безумец бедный, Куда стопы ни обращал, За ним повсюду Всадник Медный С тяжелым топотом скакал». |

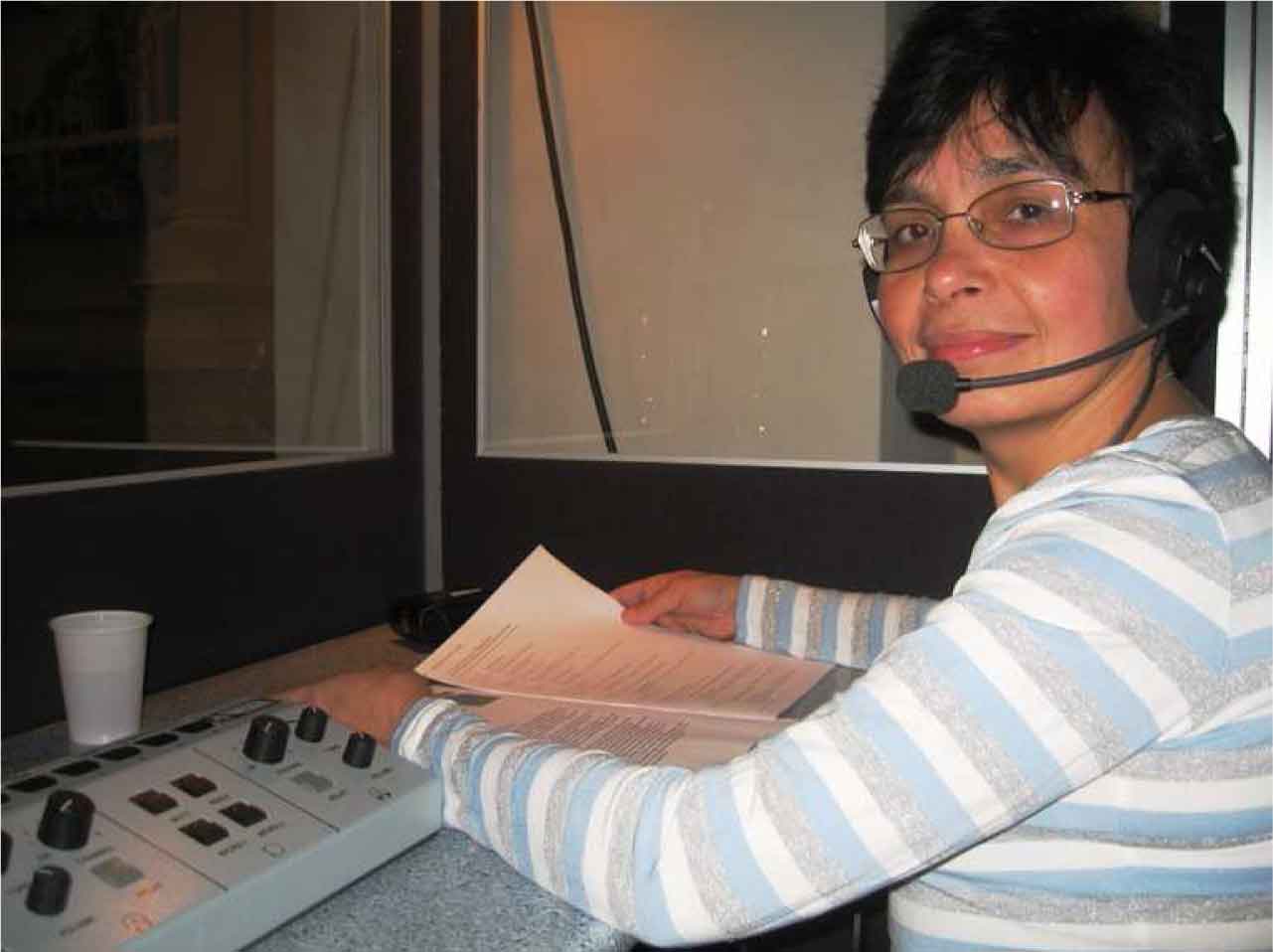

Участь переводчика привлекает меня, как запретный плод, ибо есть что-то «сверхчеловеческое», что-то от посланца богов Гермеса, этого себе-на-уме ловкого посредника, в профессии переводчика. Особенно же заманчивым кажется мне - незаконно проникнуть в эту профессию, на свой страх и риск; это как сесть за руль машины, не умея водить, но надеясь научиться на ходу. Как сказала мне, заглянув в нашу, на двоих с замечательной переводчицей от Бога - Дашей Ермошиной, кабинку для переводчиков, мудрая Масура из Казахстанской делегации: «Синхронный перевод – это всегда на грани фола». Однако, ведь можно и разбиться, или задавить кого-нибудь ненароком. Но соблазн «порулить» бывает слишком велик. К тому же, сама судьба толкает меня на неверные переводческие тропы, она то ведет меня, то влачит, вовлекая в переводческие авантюры.

Соблазн прожить еще одну жизнь – толмача, оказался настолько велик, что противостоять ему оказалось свыше моих сил, и вот я, в который уже раз, поддалась искушению и снова рискую переводить, набивая шишки, временами делая хорошую мину при плохой игре, нарываясь – то на похвалы, то на осуждение. В общем – нормальная авантюра. Погружение в пучину перевода – это как погружение в морскую пучину на неизведанную глубину. Человек, которого отделяет от меня стекло переводческой кабинки и пространство зала бывшей церкви, в котором проходит Конгресс, говорит в своем темпе, быстро, увлеченно, иногда даже не подозревая о моем присутствии, а я пытаюсь поспевать за его речью, выхватываю из нее фразы, термины, идеи, ассоциации, и посылаю в микрофон параллельный текст, более или менее напоминающий оригинал.

Иногда хочется хотя бы на мгновение остановиться, помедлить, подумать. Но этого делать нельзя, как нельзя и держать продолжительную паузу. Перевод живет только в движении, все время приходится удерживать тонкую, ускользающую нить смысла, рискуя упустить ее, как это произошло в самый первый день Конгресса в Асколи: когда «cicogna» за несколько секунд в моем переводе прошла эволюцию от сойки – сороки – журавля до аиста, приносящего детей и проекты будущего, символа Конгресса. Эта cicogna была изображена на всех аксессуарах Конгресса: постере, программе, портфеле, разных приятных мелочах. Удивительно, как один из этих многочисленных аистов еще не долбанул меня своим клювом за то, что я спутала его с сойкой.

Что же влечет меня в эту опасную сферу? Почему неблагодарный труд посредника в коммуникации, своеобразного Харона, переводящего души=мысли=смыслы через Лету небытия, несуществования, непонимания кажется мне столь привлекательным? Авантюра – это да, несомненно: постоянное, неотвязное стремление играть с огнем сыграло здесь не последнюю роль. И все же, все же, все же...

В переводе творится новый мир. В самом точном, бесстрастном, объективном переводе в моих руках сосредотачиваются бесчисленные незримые нити, которые я, подобно древним Паркам, связываю аккуратными узелками, но могла бы и оборвать их.

В разгар процесса перевода кажется иногда, что переводчик – это добрый (или злой) волшебник, царь Соломон, незаметным движением поворачивающий вокруг своего пальца магическое кольцо, благодаря которому ему становится понятен язык зверей и птиц. Кабинка, в которой находится переводчик, отделяет его от окружающего мира, о ее тонкие стенки, как о борта утлой лодки, бьются волны: маячащие фигуры людей, проходящих мимо, глухо доносятся наружные шумы, как со дна колодца. В замкнутом пространстве перевода я принадлежу и, в то же время, не принадлежу внешнему миру, макрокосму. Из всей его непереносимой пестроты я выделяю только одно – голос, звучащий в наушниках, и следую ему, как пению сирены. Голос приобретает для переводчика масштабы мира, перекрывает собою мир, заполняет собою все пространство и все время моего существования. Как отшельник в своей пещере, как одержимый в своем безумии, как влюбленный в своей страстной истоме, я следую голосу и пытаюсь понять его. В тот момент, когда мысль говорящего начинает брезжить поверх слов, постепенно начинает ткаться и тонкая материя понимания, или, на чем неоднократно настаивала Габриелла Сорджи, - постижения, которая постепенно трансформируется в поле понимания, а оно, в свою очередь, - в сферу понимания-постижения.

Эта сфера охватывает говорящего, меня (хотя мы и разделены стенками моей утлой кабинки-лодки) и, быть может, еще кого-то, сидящего в зале в наушниках и слушающего. И, достигнув такого уровня постижения, я уже могу, не вслушиваясь слишком прилежно в слова говорящего, просто развивать далее предложенную им тему, находясь вместе с ним в едином смысловом поле – сфере – универсуме.

Понимая, что всем вышеизложенным я невольно попираю все писаные и неписаные законы перевода, согласно которым главная доблесть переводчика состоит в том, чтобы, не привнося ничего своего, стараться ни прибавить, ни убавить в процессе перевода при передаче смысла, я, тем не менее, иду на риск создания собственной тайной модели, парадигмы перевода, которая позволяет пробиваться поверх слов, как «поверх барьеров», к смыслу, к его сияющим вершинам. Можно было бы сказать и так: разные первоисточники требуют и различных модусов перевода, и дословный, «parola dopo parola» перевод чаще всего необходим при передаче диалога (в этих случаях я изо всех сил зажимала в руке, как птичку, свою переводческую фантазию, рискуя придушить ее ненароком, свое внутреннее вИдение, инсайт, и старалась переводить точно «word by word»). Но стОило мне только попасть в магическое поле развернутого авторского высказывания, в заветное пространство дискурса, как я начинала мыслить вместе с автором, и давать «мыслящий перевод», который с необходимостью начинал включать в себя элементы моей собственной мысли, моего интеллектуального опыта и творческой фантазии.

[ Следующий документ | Предыдущий документ | На главную страницу ]